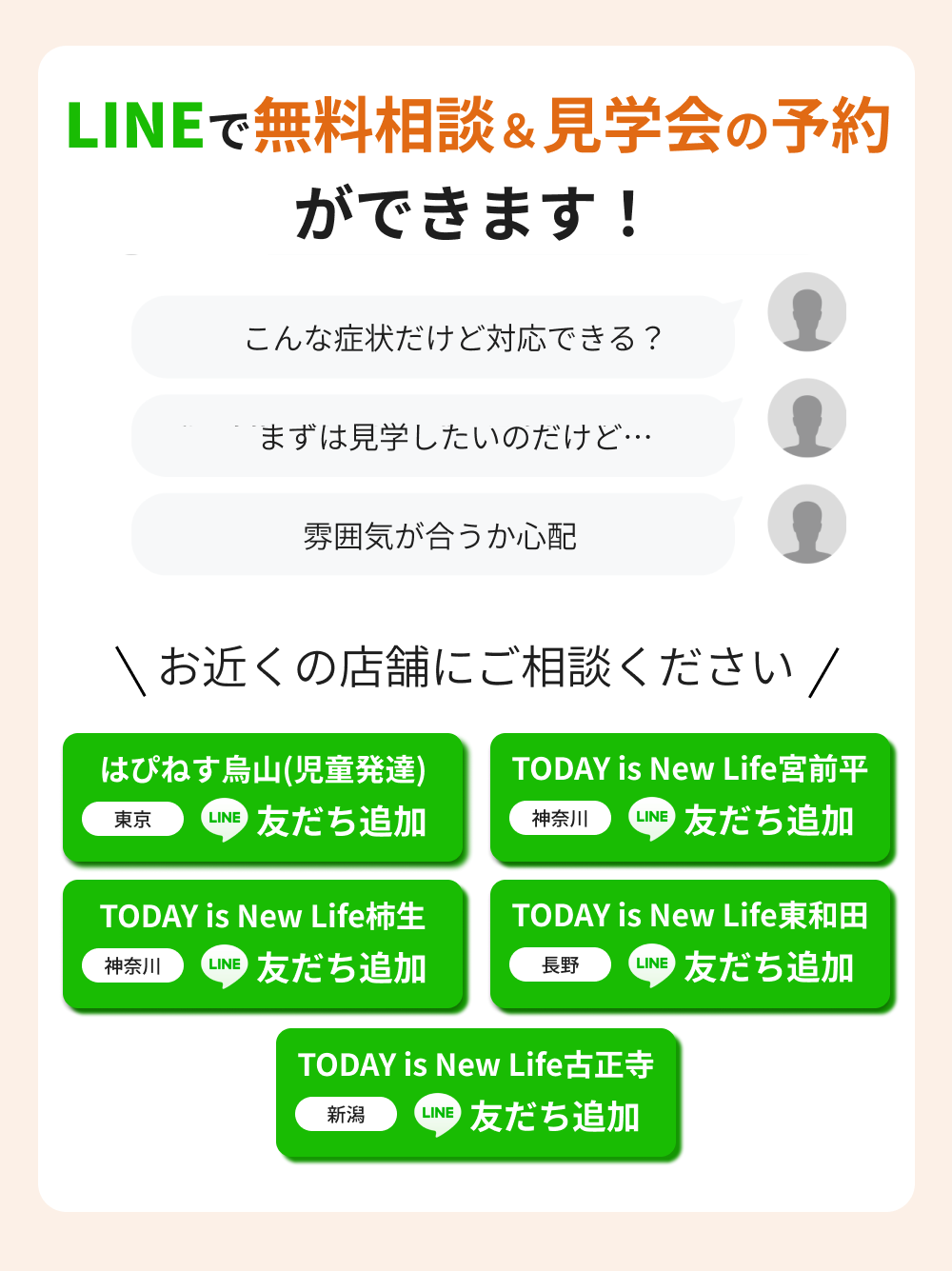

施設概要

<住所>

〒940-2106

新潟県長岡市古正寺3-92

<ご利用時間について>

| 平日 | 学校休業日 (土・日・祝) |

|

| 営業時間 | 14:30~19:00 | 9:00~16:00 |

| サービス 提供時間 |

15:00~18:00 | 10:00~16:00 |

※休業日は原則日曜日、お盆、年末年始ですが場合によって変更となる場合があります。

<ご利用にかかる費用>

利用者負担については、障がい児通所支援の支給決定を受けた障がい児の保護者の所得等の状況に応じて、負担上限月額が設けられています。

該当負担上限月額を超える利用者負担額を支払う必要はありません。

例:所得割28万円 未満の方が1ヶ月中に平均15回(15日)

ご利用いただいた場合、約1,000円×15回(15日)=約15,000円の利用料となりますが、ご利用者様にお支払い頂くご負担は4,600円となります。

| 世帯所得表 |

|

・非課税世帯 0円 <市町村民税課税世帯> |

<一日の利用定員>

1施設10名(小学校1年生~高校3年生までの就学児が対象です)